La trampa no es invisible. Está frente a nosotros, se vende en anuncios de Instagram, en charlas TEDx mal digeridas, en coaches que jamás levantaron una empresa pero hablan de “mindset millonario” como si fuera un nuevo evangelio. La trampa es seductora porque promete libertad, pero cobra en cuotas: ansiedad, deudas y noches enteras masticando la culpa de no estar “haciendo lo suficiente”. Yo lo viví. Me comí ese cuento completo, con moño y todo, y terminé atrapado en una especie de cárcel que tenía el logo de “ser tu propio jefe” grabado en las paredes.

No escribo esto desde la amargura, sino desde la cicatriz. Porque cuando uno se rompe intentando sostener una narrativa que no es suya, termina con un espejo que devuelve una imagen rota. Y hoy quiero hablar de esas grietas: las que deja el emprendimiento forzado, ese mandato moderno que dice que un trabajo estable es sinónimo de esclavitud.

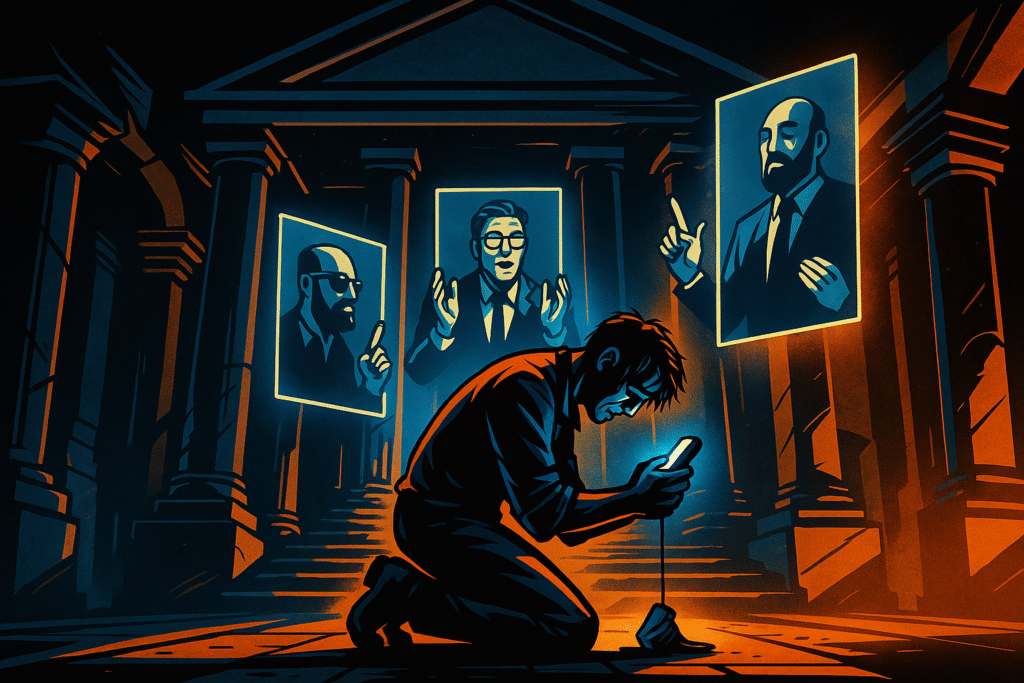

El veneno disfrazado de libertad

En algún momento de la última década, la narrativa cambió: tener un empleo pasó de ser sinónimo de estabilidad a convertirse en una condena vergonzosa. “Si trabajas para alguien más, eres un esclavo”, repetían como mantra en videos de YouTube y en hilos de Twitter con más humo que datos. Lo escuché tantas veces que me lo tatué en la mente como verdad absoluta.

La ironía es que yo amaba ciertos aspectos de mis trabajos. Sí, había jefes mediocres, sueldos que no alcanzaban para mucho y rutinas que parecían repetir el mismo día en loop. Pero también había algo hermoso: la certeza de cobrar cada mes, el ritual casi sagrado de prender la computadora a las 9 y apagarla a las 5, y la tranquilidad de no tener que inventar la rueda para sobrevivir.

Entonces llegó la fiebre: “renuncia, emprende, sé libre”. Y renuncié. Me tiré de cabeza al vacío. Vendí un sueño que ni siquiera era mío: abrir una marca de camisetas con frases “irreverentes” y pretender que era suficiente para pagar renta, seguro médico y de paso vivir como los gurús de Instagram que nunca revelaban cómo carajo ganaban dinero.

Lo que nadie me contó es que el emprendimiento no siempre es libertad, muchas veces es otra forma de esclavitud: la de los algoritmos, los plazos de entrega, los clientes que creen que te hacen un favor al pagarte. Es el veneno más peligroso porque viene servido en una copa brillante, con olor a independencia.

La otra cara del fracaso: vergüenza y silencio

El fracaso en el emprendimiento tiene un sabor amargo distinto al fracaso en un trabajo. Cuando te despiden, puedes culpar a la empresa, al jefe, al sistema. Cuando tu proyecto muere, la culpa cae sobre tu espalda como una losa. Porque se supone que eras tu propio jefe, que estabas cumpliendo el sueño americano versión digital, que habías roto las cadenas de la oficina. Y si no funcionó, ¿qué significa? Que tú no funcionaste.

Recuerdo estar sentado en el café de la esquina, con mi laptop que ya pedía clemencia, intentando hacer números para pagar la renta de un cuarto mínimo. El Excel no mentía: estaba en números rojos. Pero yo sonreía en redes sociales, subiendo fotos con el hashtag #HustleLife como si todo fuera parte de un plan. El silencio era más pesado que las deudas. No podía admitir que estaba quebrado, porque admitirlo era confesar que había sido un idiota por creer en la narrativa de los coaches.

Y aquí viene la parte más jodida: la vergüenza te aísla. No puedes decirle a tus amigos que fracasaste, porque todos están atrapados en el mismo juego de apariencias. No puedes contarle a tu familia, porque te van a preguntar por qué dejaste aquel trabajo estable que tanto renegabas. Entonces te quedas solo, mascando un fracaso que parece personal, cuando en realidad es estructural.

La presión no viene de tu incompetencia, sino de un sistema que glorifica el riesgo sin mostrar la tasa real de fracaso. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., alrededor del 20% de las pequeñas empresas cierran en su primer año, y cerca del 50% no superan los cinco años. ¿Dónde están esos números en los reels de Instagram donde un tipo con Lamborghini te dice que “tú también puedes lograrlo”? Exacto: en ningún lado.

El espejismo de ser “tu propio jefe”

Voy a ser brutalmente honesto: ser tu propio jefe no siempre es tan sexy como suena. En mi caso, se tradujo en ser mi propio explotador. No había vacaciones, no había aguinaldo, no había horas extras pagadas. Había jornadas de 14 horas, estrés crónico y un eterno miedo de que el próximo mes fuera peor que el anterior.

Lo que me sorprende es cómo el emprendimiento se convirtió en una especie de religión urbana. Tiene sus profetas (los coaches), sus templos (los coworkings con paredes pintadas con frases motivacionales), sus rituales (los podcasts de autoayuda que escuchas mientras corres en la cinta). Y, como toda religión, tiene su dogma: si no emprendes, eres un cobarde. Si vuelves a trabajar para alguien, eres un fracasado.

Pero nadie habla de la otra cara del emprendimiento: la precariedad disfrazada de glamour. En Nueva York, la ciudad donde vivo, conozco decenas de freelancers que venden la idea de libertad mientras sobreviven con side jobs de camareros o repartiendo comida en bicicleta. Es la economía del rebusque maquillada con filtros de Instagram.

¿Dónde quedó la posibilidad de decir simplemente: “me gusta mi trabajo estable, me da seguridad, y no me siento esclavo por eso”? Esa voz ha sido silenciada por la narrativa dominante. Como si aceptar un sueldo fijo fuera rendirse ante el sistema. Yo diría lo contrario: saber cuándo necesitas estabilidad también es un acto de rebeldía en un mundo que exige arriesgarlo todo para demostrar que eres valiente.

También te interesaría

Instagram me conoce mejor que mi madre

La generación del Fast: fast food, fast love, fast social, fast shopping

No eres especial: por qué aceptar tu normalidad te hará más feliz

Reaprender a valorar la estabilidad

No quiero sonar como un apóstol del conformismo, porque no lo soy. Creo en los proyectos personales, en la creatividad y en las ganas de romper moldes. Pero también creo en algo que nos arrebataron con la moda del emprendimiento forzado: el derecho a valorar la estabilidad sin sentirnos mediocres.

Con el tiempo aprendí que no todo trabajo estable es una cárcel, ni todo emprendimiento es libertad. Es más complejo. Lo verdaderamente esclavizante es la imposición de una narrativa única: que solo hay una manera correcta de vivir, de trabajar, de sentirte realizado. Y eso es mentira.

Hoy miro hacia atrás y me río de los gurús que me vendieron humo. Pero también me río de mí mismo, del tipo que creyó que la felicidad venía en forma de facturas con logo propio. La felicidad —si existe— está más cerca de la coherencia interna que de cualquier etiqueta externa.

He aprendido a celebrar a quienes aman sus empleos estables, tanto como respeto a quienes emprenden y logran sostenerlo. Ambas cosas requieren coraje, ambas tienen riesgos y ambas merecen reconocimiento. Lo jodido es cuando alguien te hace creer que solo hay un camino válido.

Quizá el verdadero acto de rebeldía en este mundo urbano y digital sea este: elegir tu manera de sobrevivir sin pedirle permiso al algoritmo ni al gurú de turno. Porque, al final, lo único que importa es no perderte a ti mismo en el proceso.

Deja una respuesta